劳动法专题 ∣ 工伤构成中的合理时间、合理路线相关问题探析

任川律师

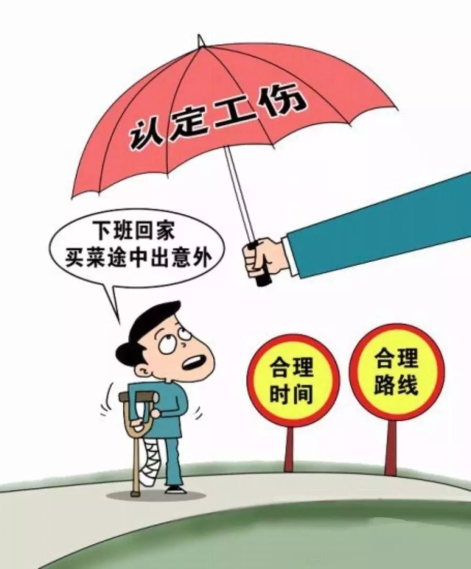

引言:2014年4月21日,最高人民法院审判委员会第1613次会议通过了《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》,在当时引起了广泛的社会关注。记得大量媒体都登载了这么一个提法,就是上下班途中如果顺便买个菜,遇上交通事故也可以算工伤。转眼3年多的时间过去了,当时随口打的一个比方,如今已变成众多鲜活的案例,令人感叹。但在实务中,在下班途中买菜等事件中受伤是否构成工伤还需要结合其行为的习惯性、延续性、连续性等因素综合考量。

《最高人民法院关于审理工伤保险行政案件若干问题的规定》第六条对 社会保险行政部门认定下列情形为“上下班途中”的,人民法院应予支持:(一)在合理时间内往返于工作地与住所地、经常居住地、单位宿舍的合理路线的上下班途中;(二)在合理时间内往返于工作地与配偶、父母、子女居住地的合理路线的上下班途中;(三)从事属于日常工作生活所需要的活动,且在合理时间和合理路线的上下班途中;(四)在合理时间内其他合理路线的上下班途中。

上述四种情形,皆有“合理”的限定,但又未进行量化,也未列明衡量要件,因此存在模糊地带。中国是个成文法国家,若法律规定不够细化,因个体差异,往往形成不同理解,产生诉讼,由法院最终裁量。当然,由于国情复杂,裁量的尺度即可能长短不一。

最高院回复山东高院案例:邹某由工作地下班,在单位宿舍有住房,一般都是回到宿舍住房。同时,邹某在济南市区也有住房,查明是仅节假日居住。因邹某确系下班直接回其在济南的住所途中受到机动车事故伤害,应当适用《工伤保险条例》第十四条第(六)项的规定,即构成工伤。其主要理由是,两个住处均应为其固定居所,因此,事发是在合理时间、合理路线。

该案中,衡量“合理”主要考虑的因素为“下班直接”,这是否可以理解为没有做其他任何附带事务?不妨做个假设,如果宿舍住房就与厂区一墙之隔,步行只要5分钟,而邹某先是回该住房一趟,做的事情可能是拿行李、接妻女同行等常规事务,用时也就10分钟左右,这种情形又能不能算是“下班直接”?

第一种意见:首先,邹某回济南住房的起点已经不是工作场所,而是其日常住所,不算合理路线;其次,距离下班经过一段时间,邹某平时下班回家也就5分钟左右,现在都经过这个时间的数倍,明显不在其下班合理时间内。

第二种意见:首先,邹某回济南住房的起点就是厂区,其中途到宿舍住房本就是顺路,而且其平时上班不可能携带需要回济南住房的行李,妻女也不便于到其厂房等待,因此,其出发起点应当是厂区而非宿舍住房,当然应该算合理路线;其次,邹某离开厂区后的目的地一直都是济南住房,邹某以往每次回济南都是这样安排行程,不能以其回宿舍住房需要的时间去衡量回济南住房所需时间,因此,应当算是在合理时间内。

现实生活中,邹某在宿舍住房耽搁的时间可长可短。如果是按照后一种理解,进一步假设,邹某完全可能在宿舍住房吃一顿简餐再出发回济南,这是否影响对下班起点的衡量?一顿简餐能否作为中断其回济南住房的要件进行认定?怎么去判断邹某回宿舍住房做的日常事务能否作为中断其回济南住房的因素?

上述案例及分析,核心是下班回到住所是否具有习惯性、延续性、连续性,以及如何衡量中途常规事件、偶发事件能否中断、阻却下班回到住所的习惯性、延续性、连续性。因此,若邹某仅是顺路回家且短暂停留,便不至于中断、阻却其回济南住房的进程。由于汉语内涵丰富,尤其是“合理”二字,更是仁者见仁、智者见智。对此,若要让对方信服己方观点,必须紧紧围绕习惯性、延续性、连续性搭建证据体系。在规则赋予决策者、裁判者自由裁量权的时候,往往具有证据优势的一方更能影响甚至决定决策者、裁判者的结论。

还不得不说证据收集问题。收集邹某在宿舍住房耽搁时间的证据本就比较困难,若只能证明邹某下班回到过宿舍住房,不能收集到其停留时间的证据,这就如何处理?从邹某家属角度考虑,从事故发生时间和下班离厂时间能够证明中途耗时,再结合距离、路况、时速等,基本能证明时间是否合理。但从用人单位角度考虑,无法确定邹某到底在宿舍住房耽搁的时间,进一步就难以判断是否为合理路线、合理时间,根据《工伤保险条例》第十九条第二款:职工或者其近亲属认为是工伤,用人单位不认为是工伤的,由用人单位承担举证责任,就要承担举证不能的不利后果。

![]() 电话/传真:0817-8117777

电话/传真:0817-8117777

![]() 邮箱:huibolawyer@126.com

邮箱:huibolawyer@126.com

![]() 地址:四川省南充市嘉陵区滨江南路二段78号宏凌中心23F

地址:四川省南充市嘉陵区滨江南路二段78号宏凌中心23F

Copyright © 2019 蜀ICP备19018250号-1